近年来有学者通过遥感影像识别,发现人类活动能够加速流域的侵蚀和泥沙产生过程,如森林植被的降低、耕种区域的扩张、流域采矿活动加剧等。受制于高清晰的遥感影像的获取,该方法仅能研究近20年以来的地表变化。人类活动对自然界的影响可追溯至几百甚至上千年前。如何定量研究人类活动对自然地表侵蚀过程的影响,确定人类活动之前的自然状态下的侵蚀状态是破解这一问题的关键。

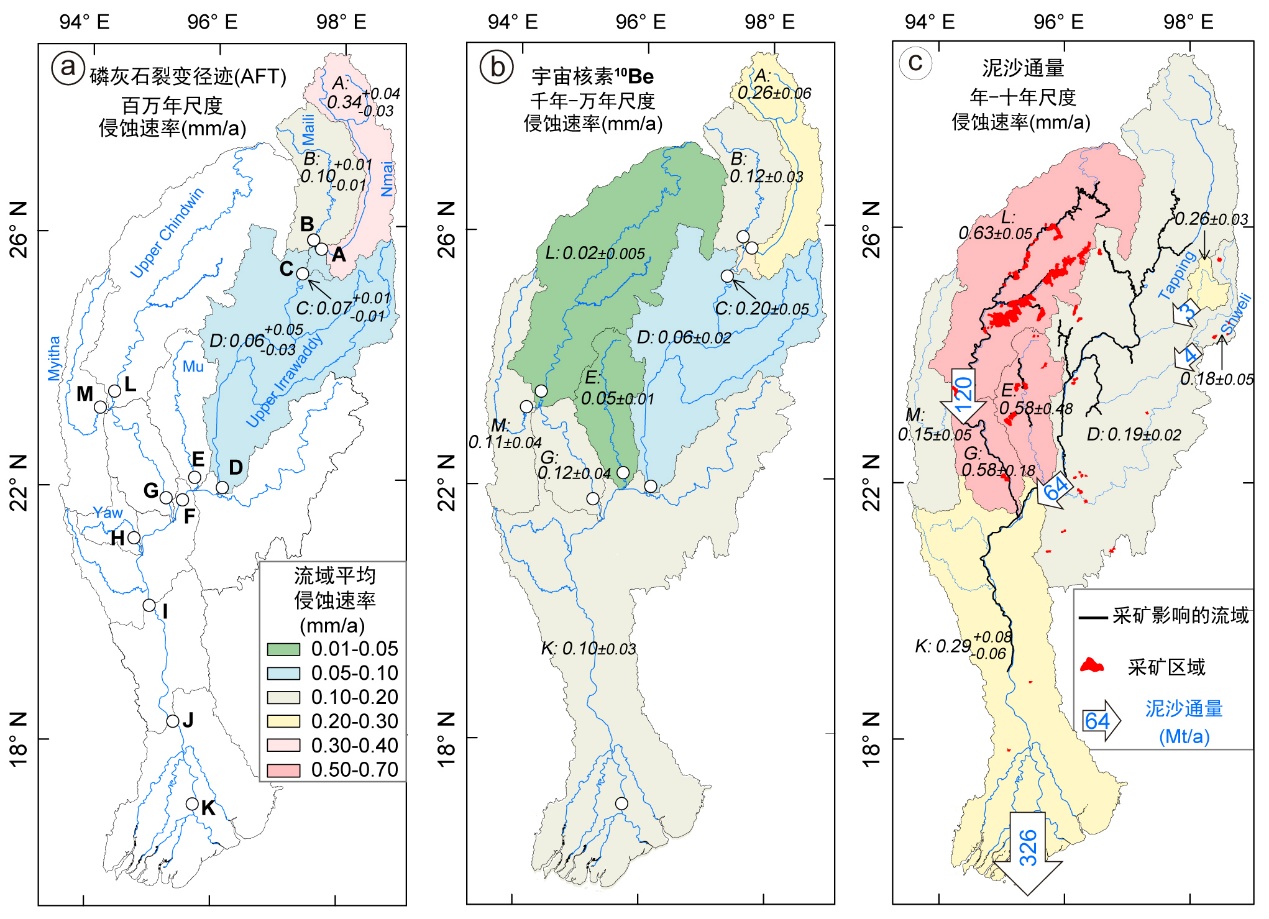

针对这一科学问题,永利官网胡修棉教授课题组、李广伟教授课题组合作,通过对比百万年-千年侵蚀速率与现今人类尺度的河流侵蚀速率,揭示了缅甸伊洛瓦底江流域因人为采矿活动导致的侵蚀和产沙能力加速现象。研究团队创新性地结合了三种时间尺度的侵蚀速率评估方法,通过磷灰石裂变径迹AFT(百万年尺度)与宇宙核素10Be(千年尺度)计算自然状态下的侵蚀速率,与泥沙通量计算的现今的侵蚀速率(年尺度)相比较,实现了从百万年-千年自然背景到现代人类活动影响的侵蚀速率变化的定量解析。

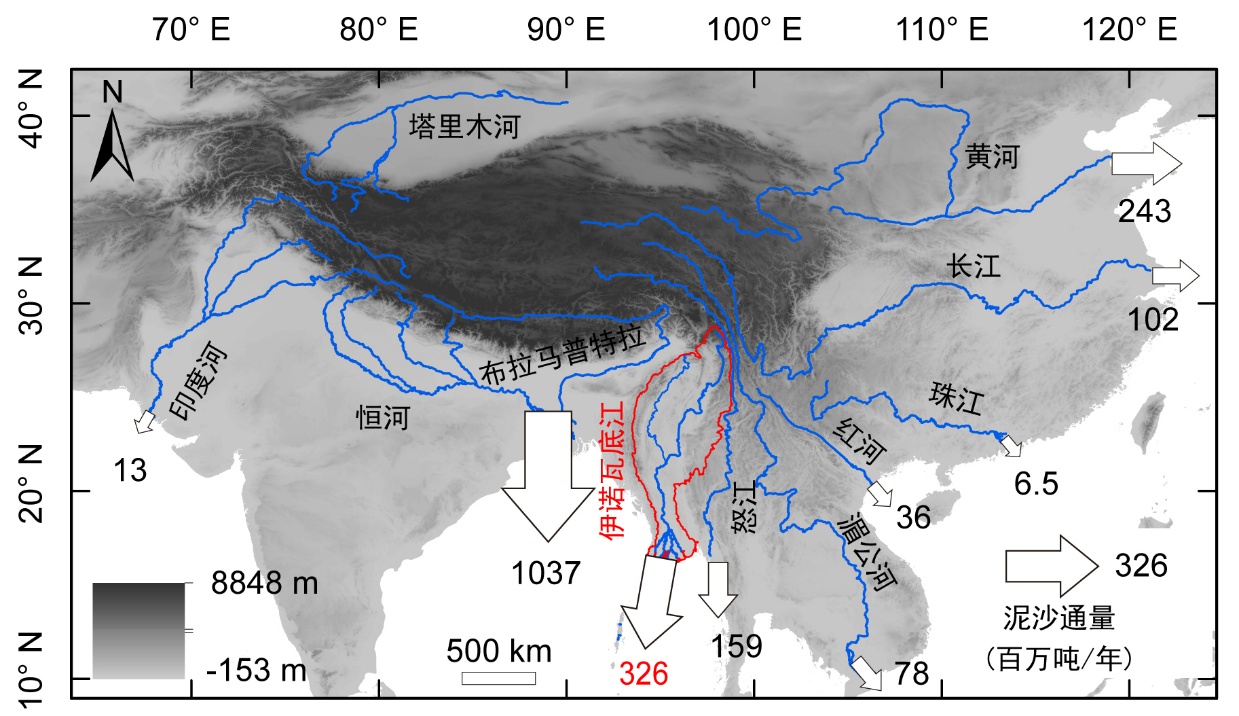

研究发现,伊洛瓦底江流域正在经历前所未有的侵蚀格局重构。在自然状态下,流域侵蚀主要受构造抬升和气候降水控制,上游伊洛瓦底江的侵蚀速率(0.06-0.34 mm/a)原本显著高于其最大支流钦敦江上游(0.02 mm/a)。然而,近年来大规模冲积采矿活动彻底改变了这一格局。采矿面积的急剧扩张,直接导致钦敦江上游侵蚀速率飙升至0.63 mm/a。从泥沙通量的贡献来看,钦敦江对全流域的贡献比例从自然状态下的32%提升至现今的53%,成为依诺瓦底江流域最主要的泥沙来源。不同子流域的侵蚀速率增量与采矿面积比例呈现显著正相关。

研究团队指出,传统认为构造活动和气候因素主导大型河流侵蚀过程,然而在人类活动干预下,大河流域的侵蚀和产沙模式可能发生根本性改变,这对全球河流管理策略提出了新的挑战。该成果不仅为理解人类活动如何影响地表过程提供了重要案例,也为"一带一路"沿线国家的跨境流域可持续发展提供了科学依据。

相关成果以“Accelerated erosion and sediment fluxes in the Ayeyarwady River due to anthropogenic activities”为题,发表于地球科学领域权威期刊《Journal of Geophysical Research: Earth Surface》。论文第一作者为永利官网博士研究生董小龙,通讯作者为胡修棉教授和李广伟教授,合作者包括意大利米兰比可卡大学Eduardo Garzanti教授、英国兰卡斯特大学Yani Najman教授、成都理工大学梁文栋副研究员、中山大学田云涛教授、中国科学院地质与地球物理研究所王建刚副研究员。研究受第二次青藏高原综合科学考察(2019QZKK0204)和国家自然科学基金(42272111)资助。

图1 伊诺瓦底江流域位置与现今泥沙通量

图2 伊诺瓦底江不同时间尺度侵蚀速率空间分布:(a-b)自然背景下的侵蚀速率(磷灰石裂变径迹AFT与宇宙核素10Be计算);(c)现代侵蚀速率(泥沙通量计算数据),红色为采矿影响区域。

图文:董小龙

审核:唐朝生