地科学子的脚步,从未止步于课堂。

金秋十月,地科院师生踏上“北山研究性野外综合实习”的征程,从南京出发,奔赴祖国的西北边疆。一路跨越山河,穿越戈壁与荒漠,在地层褶皱间读懂大地的记忆,在岩石纹理中追寻地球的故事。这是一场科学与信念的远行,更是一场青春与热爱的实践。

行前动员 明确填图任务

出发前实习队召开行前动员大会,董婷书记、陈天宇院长和王博副院长以及全体带队老师和同学参会。会上,王博老师重点强调了本次实习的填图任务,学院组织“北山研究性野外综合实习”,提升了教学实习的创新性、高阶性和挑战度,希望同学们以严谨认真的态度完成实习内容。董婷书记和陈天宇院长也分别向实习队送上了寄语,鼓励大家在野外学习中磨炼意志、敢于发问、勇于挑战、增长才干,圆满完成任务。

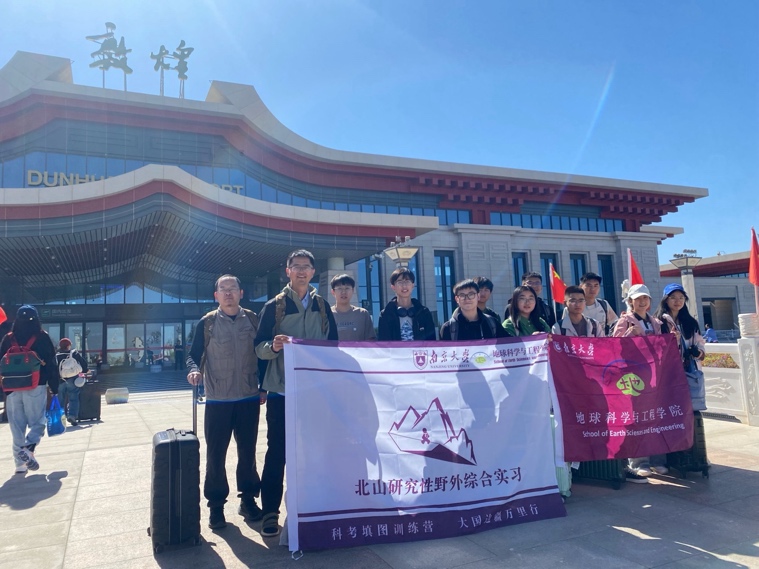

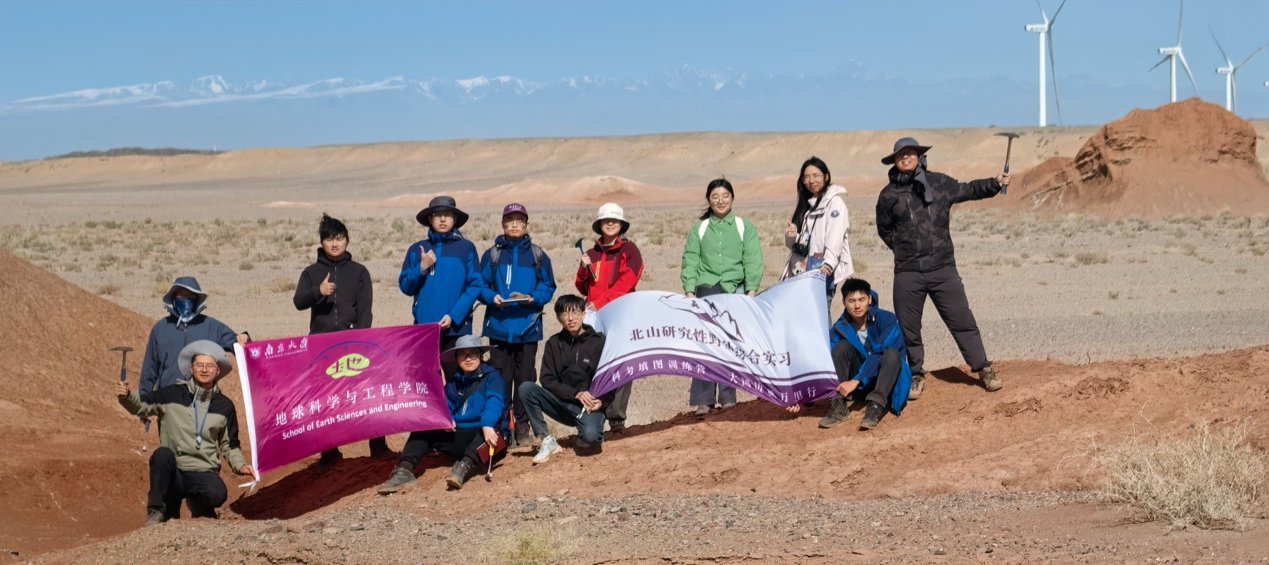

本次“科考填图训练营·大国边疆万里行”是地质专业的重要进阶训练,旨在锻炼学生的自主性与实践能力,引导大家掌握独立从事野外工作的流程与方法,为未来的科研与地质学研究工作打下坚实基础。南大学子思维活跃、创新能力突出,但野外经验和能力尚显不足——此次实习正是一次锻炼野外功底、提升综合素质的重要机会。本次实习在学院的大力支持下,选拔了9名地质学、地球物理学的本科高年级同学,由王博副院长、李广伟教授、龚政副教授、马安林助理教授、许文涛博士5名老师带队。这不仅是一场地质实践的历练,更是一段培养全面地学人才的成长之旅。

行前动员会

抵达敦煌 入驻柳园驻地

10月1日,正值祖国76周年华诞,实习队踏着凌晨五点的晨光,向祖国边疆进发。

跨越千里抵达祖国西北——敦煌,一盘特色的黄面简餐,开启了大家与这里的故事。虽然短暂,国庆节下午实习队还是在赶路的空闲,领略了敦煌莫高窟的壮美,震撼于古人艺术之辉煌。之后,一路北行,空气湿度、风景、饮食都有着西北鲜明的风格,从车窗望去,戈壁风光与远山相映成景,震撼人心。到达实习驻扎地——柳园,大家在酒店大堂一起展开地质图,初步学习并了解实习区的区域地质条件,为接下来的野外工作打下基础。

实习队初抵敦煌

在敦煌等车的空闲中,实习队领略了深厚的中华文化底蕴,了解当地风土人情

10月1日晚,酒店大堂讨论填图任务

柳园:柳园镇是实习队填图的驻营地,位于甘肃省河西走廊西端,东邻敦煌市,西北与新疆哈密接壤,是连接甘、青、新、藏四省区的陆路交通枢纽,兰新铁路线途经此地并设有柳园站,国道312线、215线在此交汇。因生长着大片红柳而得名“红柳园”,1958年铁道部在此设立火车站后,更名为柳园。随队的司机师傅都是曾经的铁路职工,给大家讲述了它昔日的热闹与繁华;而随着祖国高速铁路与和公路的飞速发展,这座交通重镇已渐去其往日的荣光与繁闹,但依旧是众多过往卡车师傅的停歇重要驿站,默默坚守着它在区域交通和物流中的重要作用。

野外踏勘 熟悉区域地质

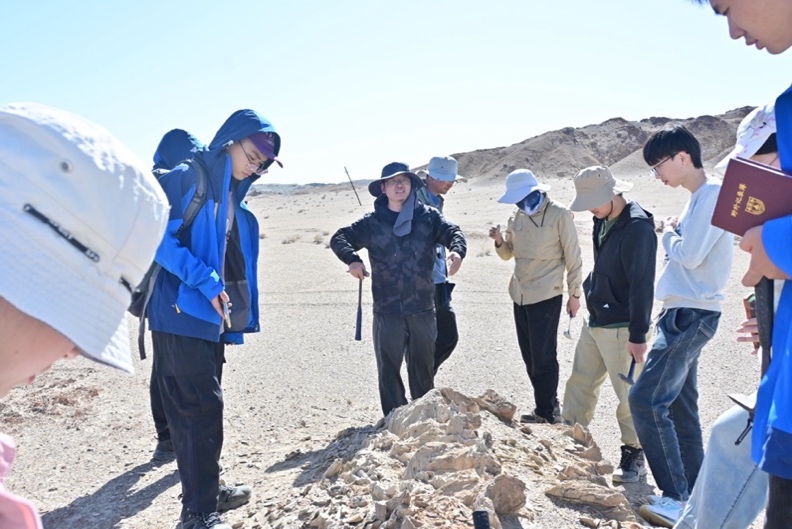

这是一次非常不同的野外实习,更是一次野外“实战”经历。实习区域的前期基础薄弱,在室内资料整理后,大家来到工作区,首先需要进行实地踏勘。因此,自10月2日起师生就开始了为期3天的野外踏勘工作。2日清晨6:30大家就陆续开始了出发前的准备工作,8:00实习队准时乘车出发,在“万能的百度、高德地图”停摆的西北荒漠,唯有高清卫星影像尚可用武,在经验丰富的老师和司机师傅带领下,不断寻找、更新路线,历经近三个小时的越野奔驰,终于抵达了荒无人烟的填图区(北山红柳河地区)。同学们是本次实习的主力军。三小分队各司其职,对每一个点位的岩石都进行了细致的观察。为什么会有交错的颜色?产状怎么变了?片岩的原岩又是什么?蛇绿岩套中该有的玄武岩在哪里?在不断提问和讨论中,大家的疑问得到了解答,地质知识进一步丰富。

茫茫戈壁与观察露头的大家

李广伟老师在讲解出露的岩层现象

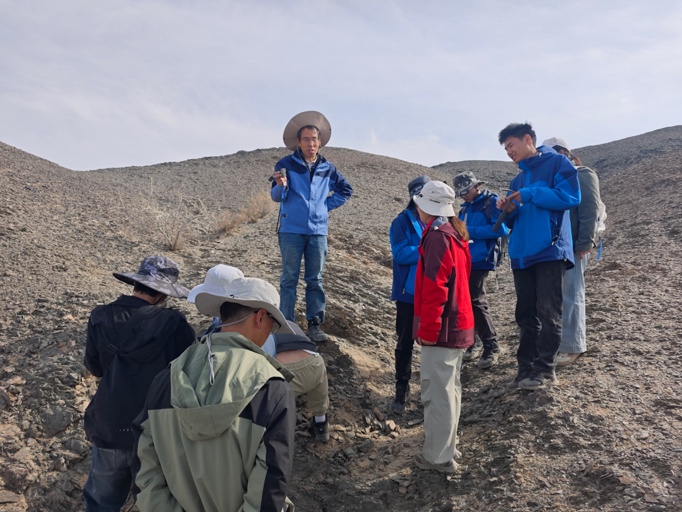

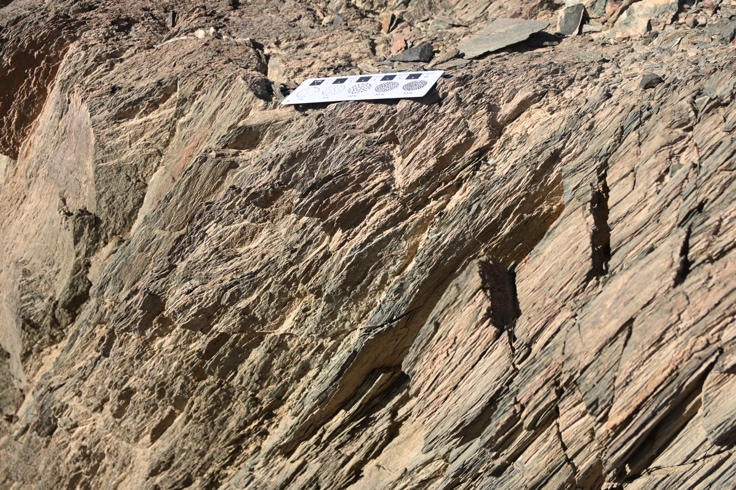

为进一步增强大家对填图区的地质了解,实习队于10月3-4日又分别从不同路线对填图实习区的南北两侧进行了踏勘。首先驱车前往柳园镇北侧的中天山造山带。在星星峡,大家看到被大地伟力所搅动、来自地壳深部的揉皱岩石,仿佛诉说着该区亿万年沧桑变迁;在其北侧的风力发电区,又观察到一大片深红湖相沉积岩,其下部倾斜的前积层被上部水平地层所截切;在咧咧寒风中,静静地讲述此处千万年前碧波万里下三角洲“万沙潜泳”的场景。同学们好奇地品尝了岩层中析出的盐粒,体味这万古不变“苦咸”的味道,凝视着晶莹通透的石膏晶簇裸露地表,尽显西北千万年的干旱。

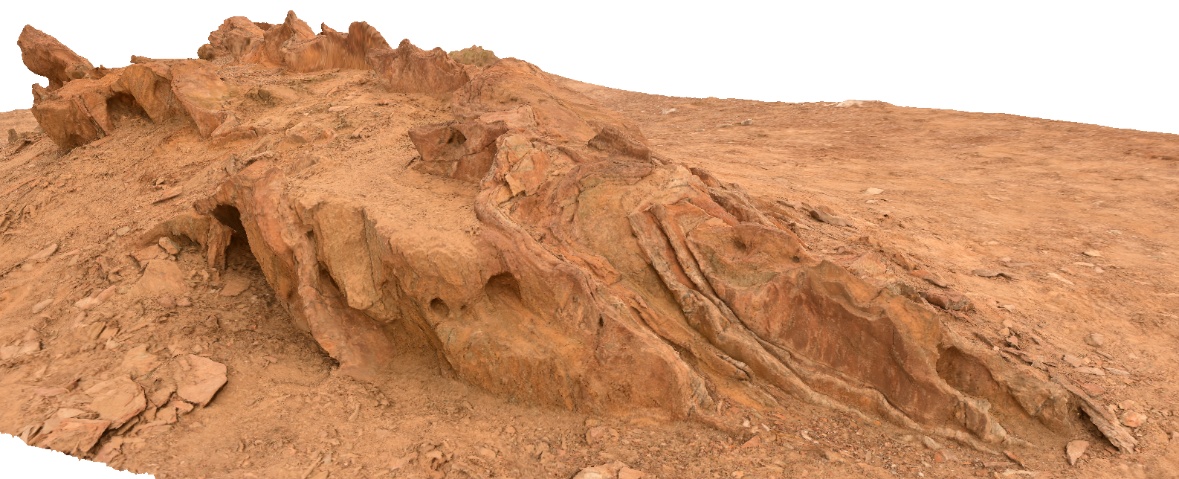

在填图区南部,大家身处沧海古洋残余岩壳中,“蛇绿岩套”这课本上极具代表的名词,在眼前具体呈现。在黝黑的岩层处,王博老师指引大家跨越壳幔边界。黄沙中一团被“揉来皱去”的小露头突起,在地质学子的眼中却透漏着大断层剪切韵律。期间,许文涛老师还讲解了“相机摄影测量建模”的原理与方法,拓宽大家的视野,重构了踏勘区一处典型的褶皱地貌。穿梭西北戈壁,风虽大,亦无阻,实习队的每个人认真依旧,观察、思考、记录,并不时传欢声笑语,解读自然分享地质人独有情怀。

师生根据区域地质图区域地质

老师与同学在风车下讨论露头现象

风中的合影

踏勘区一处典型的褶皱地貌的3D建模图片

师生对各处露头讨论学习

区域填图 克服一切困难

踏勘工作圆满结束后,为期三天的地质填图正式拉开帷幕。实习队分为三个小组,分别沿既定路线开展系统测量与记录。队员们采用网格填图法,在指导教师的带领下,认真识别岩性特征,精确判定地层界限,逐点测定产状数据,逐步构建起区域地质图像。这一过程显著提升了同学们的野外观察力、判断力与综合分析能力。

在连绵的山地和起伏的戈壁间,实习队员们顶着烈日、迎着大风,带着罗盘和地质锤,认真记录每一处地层的变化与特征。为了寻找理想的地质露头,大家不惧陡坡与砾石滩,翻越障碍、细辨岩性,在岩层的纹理与构造中捕捉地壳运动的印记。尽管条件艰苦,队员们始终以专注与热忱投入工作,在一次次实地验证与讨论中,逐渐深化对地层结构与区域演化的理解,也切身感受到地质调查的艰辛与魅力。

填图的第一天,大家对工作流程尚不熟悉,加之地形复杂、路线生疏,尽管步履艰辛,但每一次辨认、每一次测量,都是从理论走向实践的重要起点。前两日的主要任务集中于蛇绿岩带区域——这里岩性变化频繁,构造关系复杂,同学们在老师的指导下仔细辨识基性岩与超基性岩,明确不同岩体之间的接触界限。大家或蹲身观察、或手持罗盘测产状,在每一次敲击与记录中,逐渐掌握了识别与判断的要领。到了第三天,实习队进入褶皱发育区。起伏的山体间,地层褶皱形态清晰。同学们已能够独立完成岩性判别、产状测量与构造分析,用科学的眼光解读山体的褶皱构造与变形规律。从最初的陌生与迟疑,到熟练而自信的操作,同学们在一次次实践中不断成长。

第一组正在开展填图工作

野外照片记录

茫茫戈壁 亦有欢声笑语

天气晴好,微风徐徐,实习队启动无人机,记录下车队在无边戈壁中行进的壮丽画面。金色夕阳洒落在芦苇与砂砾之间,映照着大家被风吹红的笑脸,那一刻的定格,仿佛将青春与友谊化作永恒的“化石”。

无人机拍摄的车队照片

司机师傅们在本次实习中同样扮演着不可或缺的重要角色。无论是长途越野行驶,还是在茫茫戈壁中为大家寻找可通行的道路,都倾注了极大的辛劳与耐心。拍合照时,张师傅化身“张导”,细心指挥我们的站位,并为大家按下快门。虽然师傅们的身影很少出现在照片里,但他们始终是这次实习中最坚实、最可靠的支持者。

实习队在野外合影

最令人难忘的,是在哈密戈壁的午后。大家围坐在车旁,分享司机师傅带来的馕饼与哈密瓜,配上老干妈与榨菜——简单朴素,却格外香甜。风沙作伴,笑语盈盈,那一顿简餐成了漫漫征途中最温暖的记忆,也让人真切体会到戈壁荒原上的人情与温度。

张海钧师傅既保障了戈壁野外的行车安全,更肩负起整个实习队的后勤指挥

月近中秋圆,实习已近半!每天傍晚,大家带着略感疲惫身躯乘车返程,沿着西气东输的管道,穿行于安西极旱荒漠保护区,在落日红霞与一轮圆月共当空的映照下,戈壁红柳滩尽显它的多姿与斑斓,车队飞驰于其间的土路上,扬起长长的飞尘,带着大家体验着祖国边疆这份独有的恬静与狂野!

这次实习不仅锻炼了专业能力,更让大家深刻体会到地质工作的艰辛与意义。大风、烈日、砾石与戈壁,都是这段旅程最真实的注脚。未来的科研道路上,同学们将以此次实习为起点,继续用坚实的脚步与热爱的心,探寻大地的奥秘,书写属于地学人的新篇章。

同学实习感想:

田晓韬

在柳园踏勘填图,第一次较独立地完成整条2.5km路线的定点、识别岩性、测产状、采样等工作。过程充满挑战——进度落后时的焦急、感冒受伤时的难熬、以及戈壁大风的呼啸。但粗犷壮丽的大漠风光、司机师傅爽朗的笑声,还有老师同学的声声叮嘱与援手,让这次经历苦涩中浸满温暖,风沙粗粝,人心熨帖。

杨思羽

在野外踏勘的过程中,最切实的感受是老师们教育方式的改变,让我们真实的以自己为主体来学习,不同于以往的老师定点-确定内容-告知我们记录,这一次的北山实习充满了不确定,鼓动我们每个人都自己发现问题、用所学的理论知识辨认岩性和构造,不仅仅是理论与实践结合,更是加深我们对知识的理解,让我们的专业技能切实得到了提升。站在北山戈壁的一座座山峰上,我们身为地质人,看到的不单是颜色各异的风景,更有这里亿万年来沧海桑田、更迭推覆的构造变迁,虽然岩层被打磨风化,但一块块的岩石仍然揭示和解答着地质人的好奇与困惑。时空倒转之间,我们用地质技能见证北山的过往风貌,也拓宽我们的地质视野。

李佳隆

此次戈壁踏勘填图,让我体验了人生首次真正而漫长的过山车—每天两小时的搓板路,也第一次亲眼看见了一望无垠的戈壁,第一次在戈壁里翻越,尽管天很冷,风很烈,但我心澎湃,亲自进行踏勘填图,真正开始地质工作,收获良多,向地质人致敬!

潘姝然

作为唯一的23级学生,我在出发前一直告诉自己要时刻抱着思考学习的态度对待这次野外填图工作。事实证明,跟在各位优秀的老师和学长学姐身后,我真的学习到了很多!踏勘填图阶段的野外工作,打破了我对某些地质现象的局限理解,也让我学会了更主动性的去完成踏勘填图的工作。很幸运能够见到北山区域独特的构造现象,这也培养了我对野外构造现象大胆判断的能力。整个踏勘填图的工作过程,让我的野外实践能力有了质的飞跃,尤其体现在判断岩性和填图相关工作中。我会带着这次北山实习的收获,在今后的学习中更加坚定的走下去!

照文:实习队

审核:董婷